全国のモルックファンのみなさん、こんにちは。「全国モルックカレンダー」の運営メンバーのひとりであります、カクシトイスタ貝塚です。いつも選手やファンの皆様にはお世話になっております。

いつもは国内のモルックに関する情報を淡々と伝えることを役目としている「全国モルックカレンダー」ですが、今回はコラムとしてちょっと込み入った内容について書こうと思います。反響やコメントなどにより、不定期でこういったコラム回をお送りするつもりです。

- はじめに・今回の目的

- 2025年日本モルック選手権のふりかえり

- 2024-25シーズンのアンケート

- 2025-26シーズン、そしてそれ以降の公式大会予定

- 日本モルック選手権を考える際のポイント一覧

- 「納得性」を高めるレギュレーションづくり

- コミュニティと協力する

- 選手登録と団体登録の役割分担

- おわりに・現場の声を届けよう

はじめに・今回の目的

さて、今回のテーマはタイトルにある通り、「2026年日本モルック選手権」と、その出場枠をかけて争うシーズン全体についての論点を整理する、という内容です。具体的には、6月22日に本戦が終了した2025年日本モルック選手権をふりかえり、2026年にすでに開催が予定されている次回大会について、どのような改善が考えられるか、ということを書いていきます。

個別の改善案については書きすぎず、選手やモルックファンの方々がどんどん意見を生み出し、日本モルック協会へ声を届けていく流れをつくるためのキッカケとして作用できればと考えています。

2025年日本モルック選手権のふりかえり

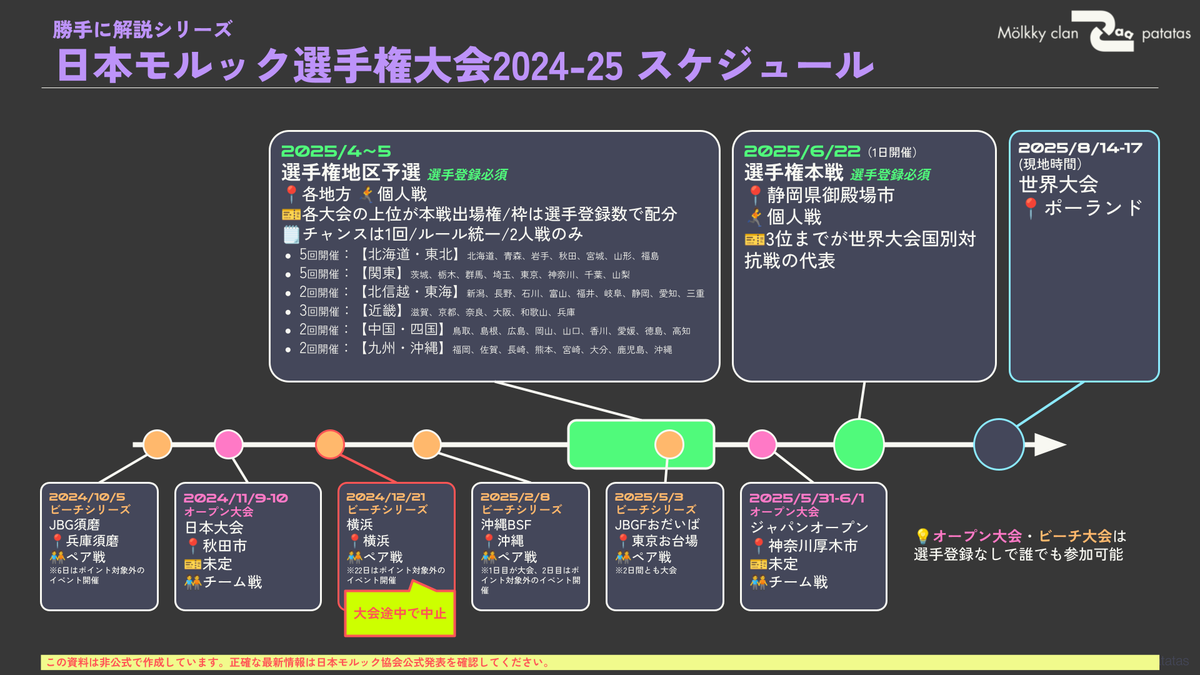

2025年の日本モルック選手権は、昨年全体像が発表され、本戦枠がかかっている2024年秋の日本大会からスタートしました。複数回にわたって開催された「ビーチモルックシリーズ」や、4月から始まった地方予選、最終選考となった6月1日のジャパンオープンを経て、6月22日に静岡県・御殿場で本戦が開催。120名の選手が1日でトーナメントを行うという熾烈な競争を駆け抜け、優勝したクマザキ(Gero Nexus)選手をはじめ3名の日本代表(候補)が決まったというエンドを迎えました。

そんな「2024-25シーズン」は、参加者の方々が各々感じるように紆余曲折がありましたが、最終的には素晴らしい本戦で幕を閉じました。私も観戦させていただきましたが、プレー人口が決して多くない地域からも優れたプレーヤーが続出しており、全体的なレベルの高まりを感じました。

印象に残ったのは、それまでは一部の選手のみが使うような細かいテクニックを本選出場者のほとんどが用い、中には高難易度の技を1セットに複数回決めるような選手も現れ、ひとつひとつのプレーの再現性が、選手のトレーニングによって高まっていることを痛感しました。いわゆる「さらば森田ブーム・キングオブモルックブーム」からは約5年が経過していますが、競技としての<旨味>が増しており、観戦するだけでも十分に楽しめるスポーツに成長していると言えます。

またこうした大規模、長期間のスケジュールを走りきり、大会を成立させた日本モルック協会やスタッフの方々の功績はとても大きいと言えます。

※上記を踏まえ、本記事が日本モルック協会やそのスタッフの方々を貶める目的ではないことを書いておきます。

2024-25シーズンのアンケート

そんな大団円を迎えた2024-25シーズンですが、第1回の試みであるゆえ、改善できるポイントはもちろん存在します。すでに全国モルックカレンダーでは、参加者からの声を集めるアンケートを実施しており、継続的に日本モルック協会へ届ける試みを始めています。

2025-26シーズン、そしてそれ以降の公式大会予定

来季(2025-26)以降の日本選手権、そしてそれに付随する公式大会のスケジュールはすでに大枠の予定が発表されています。

上の記事によると、以下のようなスケジュールによって日本選手権や公式のオープン大会を開催する計画があることが公開されています。

2026年

| 大会 | 日程 |

|---|---|

| 第4回モルックジャパンオープン | 2026年3月初旬~中旬 |

| 第13回モルックに本大会 | 2026年10月初旬~11月中旬 |

| 第2回日本モルック選手権大会 | 2026年5月下旬~6月初旬 |

2027年

| 大会 | 日程 |

|---|---|

| 第3回アジア大会 | 2027年1月 |

| 第5回モルックジャパンオープン | 2027年3月初旬~中旬 |

| 第14回日本大会 | 2027年10月初旬~11月中旬 |

| 第3回日本モルック選手権大会 | 2027年5月下旬~6月初旬 |

また、日本選手権の規模については、開催地公募に関する資料にて言及されており、以下画像のように、今回とあまり変わらない規模で行う予定であることがうかがえます。

同じシステムで日本選手権が開催されそうなことについて、どう思いますか?

2025年の日本選手権を終えた段階で私達プレーヤーが考えるべきは、「このまま同じシステムで日本選手権が進行してもよいのか」ということです。第1回の熱がさめないうちに、「日本最高峰の個人戦大会」としてどのような形がふさわしいのか、なるべく多くの参加者が納得できるような形は何かを考え、それを直接「現場の声」として協会に届けるべきだと考えております。

そのために、本コラムでは論点になる主要なポイントを挙げていきます。

日本モルック選手権を考える際のポイント一覧

代表選考との関連性

日本モルック選手権はその目的を「日本代表プレーヤーの選考」としており、本戦で3位以上にはいった選手を、8月に開催される世界大会の「国別対抗戦」出場選手、つまり「日本代表」とすることを掲げています。

※世界大会は複数日程で開催され、大きく2つ「本戦」「国別対抗戦」にわかれています。「本戦」は国籍に関係なく自由に4人以上のチームを組み参加し、その年のチャンピオンを決めるチーム戦です。「国別対抗戦」は本戦の前日に行われ、各国の代表チームが1組ずつ参加し優勝を争うトーナメントを繰り広げます。ここで「代表」と言っているのは「国別対抗戦に日本チームとして出場する選手」を指しています。

これはこれで非常にシンプルでわかりやすいシステムではありますが、難点もあり、「世界大会に行くつもりがない選手が参加しづらい」という課題です。

実際私の周辺にも、「2025年ポーランドの世界大会に行くつもりがないので、日本選手権に参加しない」ことを決めた選手も複数名おり、そういった形で参加者が減るのは非常に勿体ないと感じます。代表選考は主目的におかず、「日本で最も大きな規模の個人戦大会」として開き、広く参加者をつのることで、大会やモルックシーンが盛り上がるのではないでしょうか。

代表選考としての開催時期

代表選考自体は(メインではない形で)組み込んでも良いと思いますが、開催時期は世界大会がある8月からすると直前すぎるように感じます。

世界大会は8月に開催され、これまで(2024年の日本を除き)ほとんどはヨーロッパで開催されます。大会前後の移動も含め約1週間滞在するということを考えると、6月後半に代表が決まってからではスケジュールを確保するのが簡単ではありません。「モルックに対する情熱があればなんとかできるのでは?」と言われればそうかもしれませんが、直前であることによって実力があるプレーヤーがチャンスを逃してしまうことになるのは、モルック業界全体の損失につながると思います。

そのため、代表推薦が決まるタイミングはもっと早期でも良いのではないでしょうか。

「納得性」を高めるレギュレーションづくり

モルックは歴史が浅く、まだこれといったスタンダードなレギュレーション(大会規定)が存在していません。そのため、日本選手権についても改善できる部分があると思います。

私も小さいながら大会を開くことがありますが、レギュレーションを決めるうえで重要なのは「納得性」だと考えています。もっと噛み砕くと、「負けを受け入れられること」です。大会であれば優勝者以外のその他全員が敗者となりますが、敗者がある種気持ちよく負けを認められることができるかどうかは、大会のシステムに影響されます。極端なことを言うと、「1セット先取で1試合負けたら敗退です!」という大会はなかなか納得しにくいですよね?

本戦出場枠・本選スケジュール

今回は120名(予定は128名)が参加し、1日(朝から夕方まで)プレーし続けるという内容でしたが、全国から選りすぐりのプレーヤーを集めて開催する最高峰の個人戦、という看板にしては急ぎ気味なスケジュール設定だったと感じます。

(嫌な言い方をすると)負けは負けなのでどうしようもないですが、本戦出場を数ヶ月前に決めて準備し、はるばる地方から遠征してきて、午前中に敗退が決まってしまうというのはシビアです。「代表選考」という観点からしても、選手のポテンシャルはなるべく発揮されてほしいはずです。

つまり「一人当たりのプレー数を増やす」ことが求められるのですが、そのためには2通りあり、

- 本戦出場枠を減らす

- 日程を増やす

のいずれか、もしくはどちらも選択する必要があると思います。

本戦出場枠を減らす

本戦の人数を減らすことにより、一人当たりがプレーできるセット数を増やすことができます。今回は予選は「2セット * 5試合 = 10セット」でしたが、この数を増やす、もしくは1試合を2セットではなく「2セット先取」にすることで試行回数を増やすことができます。

※余談ですが予選でよくある「2セット * N試合」という形はどうしても総得点や勝敗以外の要素が順位に絡んでしまうので、なるべく予選でも直接対決の勝敗がつくような形が望ましいと思います

反対に本戦に行く人数が減ってしまい、それがチャンスを減らすことにもなるのでバランスが難しいのも確かです。

日程を増やす

また、単純に日程を増やすことによってもプレー数は増えるので、日本大会やジャパンオープンのように2日制にすることも選択肢にできます。

今回は実質日本代表が内定する準決勝も「2セット先取」という短めの対戦形式でしたが、スケジュールに余裕があると3セット先取などに拡大することもできるようになります。

本戦枠の決め方を明確にし、公開する

日本選手権本戦に進むための「枠」の配分方法は、正直なところはっきり言及されないまま2024-25シーズンは開始してしまいました。すでに終了していた日本大会についても、「本戦枠の対象になる」とは発表されたものの具体的に何位までが枠を獲得できるのかは公言されないまま、あとから2位以上の本戦進出がアナウンスされていました。

また、日本大会とジャパンオープンの両方、もしくは地方大会とオープン大会、ビーチ大会と地方大会など複数の本戦枠を獲得した選手がうまれたことにより、当初128人が参加予定だった本戦は、結果的に8人少ない120人が参加ということになりました。

協会としても複数大会で枠を獲得する選手がいることは想定外だったかもしれませんが、こうした場合の繰り下げパターンは可能性の大小にかかわらず想定し、各パターンにおいてどういった優先順で繰り下げをするのか、ということを予め決め、さらに、選手が把握できるように公式資料として公開するべきです。

128人フルで参加しなかったことにより、各大会や地方予選の次点におわった選手は「もしかしたら自分にもチャンスがあったのではないか」と、納得しがたい心境に立たされることは(一応)同じ選手の立場として同情します。

また、辞退した本戦出場選手の次点選手には(たとえ開催前日であっても)わかった段階で連絡し、参加を打診するべきです。

枠の調整がしやすいシステムにする

2024-25シーズンは、本戦枠を決めるための最後の大会がチーム戦である「ジャパンオープン」であり、3人~5人でチームを組むことから、「実際に何人が枠を獲得するのか予想できない」という問題がありました。これでは128名ピッタリに本戦出場者を調整するのが運頼みになってしまいます。

そのため、本戦直前の最終戦は個人戦にしたり、その日のうちにプレーオフを行い明確に本選出場者を決定できるような仕組みづくりが求められます。

現地最終予選(LCQ)を行う

枠の調整で便利なのが、最終予選(Last Chance Qualifier)を開催することです。本戦の前日、同じ会場で、空いている枠を争う最後のトーナメントを開催するというものです。選手にとっては勝てるか分からないのに現地に遠征するという「賭け」になりますが、(直前の辞退などを含め)確実に本戦枠が埋まりますし、盛り上がりにもプラスに働くでしょう。

※「LCQ とは」の検索結果

合計点を順位決定から排除する

地方予選・本戦の総当たりブロック通過は合計点によって運命が大きく分かれる場面が多かったですが、あくまで勝敗やセット数によってシンプルに順位決定されるような仕組みになると納得性は高まります。

合計点、つまり「負けたセットの得点」はある種スキットルの出方、麻雀でいう配牌の良し悪しに近く運に左右されるため、これを実力とみなすことには個人的に疑問があります。具体的には「予選総当りから2先で勝敗をつける」「トーナメントに0回戦(1試合多くする)を設ける」「順位決定で1先をする」などが考えられます。

ルールを整備する

大会そのものの仕組みである「レギュレーション」に対し、ルールブックに記載されている「ルール」についてもまだまだ整備が必要です。

ルールに関してはこれだけで別のコラムが出来てしまうほど大きな課題ですが、あえて個別のポイントを省き要点だけ書くと以下のような方針があります。

- ルールブックを整備し、「ルールの部分」と「こうすべきという<ガイドライン的記載>」を明確に分け、誰もが同じように解釈し運用できる記載にする

- ルールブックに書かれているが実際にはその通り運用されていない箇所について再検討する

- 改善が必要なポイントは、国際ルールブックの改訂を待たず(オリジナリティが高まりすぎない範囲で)国内ルールとして整備する

- セルフジャッジでは実質的に運用が不可能なルールを見直す

- 審判のつく試合を増やす

- 選手自身が審判をする機会を増やす

- 指導者講習や審判講習のみで配布されるルールに関する資料を公開し、より多くのプレーヤーが理解するのを促す

コミュニティと協力する

本戦枠の大半をあらそうことになった「地方予選」は、全国で合計19回開催されました(間違っていたらすみません)。そして地方予選は日本モルック協会が直接運営していたため、同じスタッフが何度も運営業務にあたったり、地方に遠征するというタフな期間であったそうです。

特定のスタッフが過密スケジュールで疲弊することは、長い目でみるとあまり健全な体制とは正直良いづらいです。たとえ善意であったとしても属人的になってしまったり、その人がいなくなると回らなくなる、ということは業界全体にとって損失に繋がります。

個人的には、大会運営については各地の大会慣れしている団体と協力するのが業界として望ましい形だと考えています。

2022~2024年の「JMA(日本モルック協会)ポイントランキング」システムが開催されていた際は、対象となった大会の主催団体の中には運営慣れしておらず、レギュレーションがバラバラだったり選手や協会などとのコミュニケーションが完全にうまく取り切れなかった例もありましたが、ここ数年で各地のモルック団体は成長し、格段に運営のノウハウを得てきていると言えます。団体によっては月に1回以上のペースで大会や練習会を開催しているため、協会よりもハイペースで大会運営を経験しているケースもあります。

そうした「運営のプロ」である地方団体と協会が協力することによって、スタッフ個人の負担を減らした地方予選の運営が可能になるかもしれません。

コミュニティ大会に本戦枠をもうける

各地で支持や実績を得ているモルック団体の中には、知名度や歴史のある大会を継続的に開催しているところも存在します。そこで優勝や上位に入賞するということは、選手にとって実力の証明として十二分に機能しているので、「この大会の優勝者は日本選手権の本戦枠も獲得する」といった、協会公式のオープン大会に等しい副賞を設けても良いのではないでしょうか。

もちろん、「その大会が個人戦であること」や「協会が提示する大枠のレギュレーションに沿うこと」など条件は必要ですが、本戦とのつながりを設けることで、実力ある選手が本戦に行きやすい仕組みや、地方大会の盛り上がりにも好影響を与えられる見込みがあります。

とにもかくにも、規模が広がり続けているモルックにおいて、協会スタッフ以外のコミュニティの協力は、日本選手権以外でも必要になるでしょう。

PRで「盛り上がってる感」を限りなく高める

個人的に最重要事項だと考えているのが、「日本選手権という一大イベントなのに、それに見合う盛り上がりを見せていない」ということです。

私が全国モルックカレンダーの運営や大会開催などで考えていることでもありますが、「とにかくたくさん情報を出し、かつそれを誰でも見られる状態にして『やってます感』を出す」ことはとても重要です。

現地で本戦を観戦した身として、こんなに素晴らしいプレーが繰り広げられているのにそれを多くのひとに届けきれていないのが悔しいと感じました。また、日本選手権に関しては全体的に情報がリアルタイムで展開されないことに疑問を持ちました。

具体的には、以下のような情報展開については十分可能であると考えています。

- 地方予選で出場枠を獲得した選手について、その日~翌日にHPやSNSで発表する。(整列して写真は撮っていたが、それは結局どこにも出なかったのはなんだったのだろうか?)

- 本選出場者一覧について、全体に公開する(なぜか参加選手だけにPDFが展開された。選手自身がどんどん公開してたけど)

- 氏名での公開に支障があるようであれば、ニックネーム形式で情報を公開する(モルックコミュニティ内では<自分から氏名で活動しない限り>ニックネームでのやり取りが主なので、そちらのほうが認知されている。氏名で活動されている方は特段問題がないが、わざわざ氏名とニックネームをつなぐ作業があまりにも不毛)

- 本選出場者がどの予選を勝ち抜いたのか、普段所属しているチームや団体、世代、モルックを始めたきっかけ、過去の大会成績などといった基本情報を公開し、こういう選手がいるということが広く知られるようにする

- 日本代表に内定した選手のインタビュー

- 地方予選から試合の様子を映像に残す

- 地方予選以外についても、誰が枠を獲得したのかをリアルタイムに情報公開する

- 本戦の試合動画をより多く残す(今回会場の雰囲気を伝えるライブはあったが、断片的でどのように見たら良いか難しい映像でもあるので、予選からピックアップして試合を公開することで、「これが全国レベル」という基準を多くの選手に伝える)

大会システム自体もそうですが、モルックが競技としてどういったレベルで繰り広げられているのかを伝えることは、未来の選手や(趣味としてカジュアルに)遊んでくれる人の増加、普及につながると思います。

また、個人的には、これだけレベルが上ったのであれば、そろそろ「観る専門」の関わり方をする方も生まれると思います。そうした方々は(他のスポーツやボードゲーム系競技、eスポーツなどでは)「伝えて拡散する」のがとても上手いので、さらに情報が広がってくために欠かせない要素として貢献してくれる可能性があります。そのため、すぐにインプレッション(閲覧数、視聴数など)には繋がらないかもしれませんが、将来への種まきとしてやっておいて損はないと思います。

別の観点でも、モルックファンが過去の大会を振り返るときに情報が少ない、整備されておらずなかなか見つからない、というのはすこし悲しいので、整備され公開されている資料が蓄積されることを望みます。

選手登録と団体登録の役割分担

日本モルック選手権の出場条件としては、「モルック選手登録」が別途必要でした。

選手登録を条件とすべきか

「選手登録制度」は2024年から始まりましたが、2024年は函館での世界大会の先行エントリー条件だったため登録者が多く、それをそのまま地方予選の出場に用いることができましたが、現状他に選手登録制度の明確な用途がないため、(現状においては)来年は地方予選に出るためだけに選手登録を更新することが必要となります。別途費用も発生するため、これがエントリーのハードルになることも予想でき、全体の参加者が減り盛り下がる懸念もあります。

「地域団体」との役割分担

また「地域団体」(2025年10月~の制度で、現在の「公認団体」制度の後継のこと)の制度も別途存在し、こちらは日本大会やジャパンオープンなどのオープン大会の優先エントリー権が特典のひとつに含まれていますが、この優先エントリー権は「選手登録制度の地方予選エントリー条件」と重複している印象を受けます。

エントリーに関する制度は選手登録に寄せてもよいのではないでしょうか(公式のオープン大会では近年、地域をまたいでチーム結成するケースも増えているので、団体単位でエントリー権を配布するのとフィットしない感もあります)。

おわりに・現場の声を届けよう

今回日本モルック選手権のシステムに関する論点整理をおこないましたが、記事に記載した提案は「様々な選手と会話するなかで上がった話題をもとにあげた」ものがほとんど全てです。つまり選手目線で感じている「現場の声」をもとに起こしたものになります。

いっぽうで日本モルック協会のスタッフの方々はそれぞれ多忙かつ仕事のかたわら、目立たない作業もふくめてモルック業界の発展のために励んでいただいていることは承知しています。ですがそれによって、選手と練習会やコミュニティ大会でかかわる機会が減り、「現場の声」を聞く機会が生まれにくくなっていることも事実だと思います。これはどちらかが悪いというよりも、構造による結果と言えます。

ですので選手や地方団体側にできることは、積極的に「現場の声」を伝えることにあると思います。仲間内で当たり前だと思っていることは、せいぜい局所的な常識であることを意識し、明確に声やテキストにして伝えることで初めて認識されるものだと思うことで、意見交換する重要性に気づけるのではないでしょうか。

これを発展させていくと、ゆくゆくは「日本モルック選手会」という存在が必要になってくると思います。バラバラになっている選手の総意をまとめ、様々な立場のバランスをとった意見と選手代表としてコミュニケーションする立場の必要性は、年々高まっていると考えています。

また今回あげた意見のなかには現実味の薄いもの、決して全員が賛成できるものではない内容も含まれていますが、みなさんが日本選手権という大きなイベントの理想を模索するうえでの材料にしていただければ幸いです。